こんにちは、メグです^^

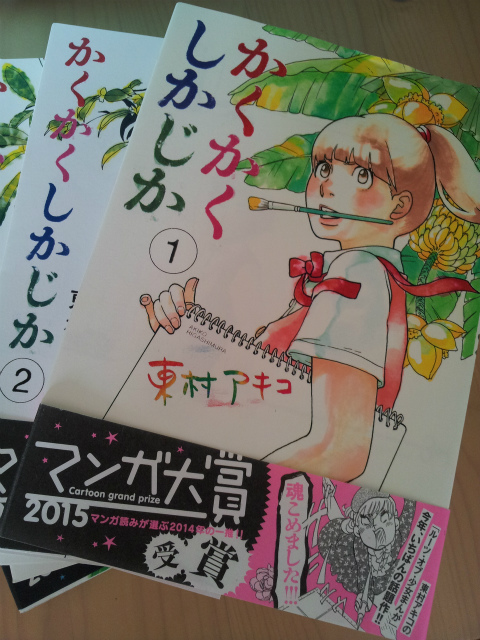

今日ご紹介したいのは漫画「かくかくしかじか」。

先日ご紹介した「東京タラレバ娘」著者の東村アキコさん作、2015年、第8回マンガ大賞を受賞した作品です。

毎日を頑張る全ての人々へ捧ぐドラマチックメモリーズ

(書籍帯より)

こちらの漫画は著者東村アキコさんが漫画家になるまでを

「かくかくしかじか、こういう理由で・・・」

(かくかくしかじか第1巻より)

と描いている、、実際に著者の絵の先生であった人物がとても印象深い、この著者と先生との感動自伝エッセイ漫画です。

(ネタバレはほんの少しあります)

著者が出会ったこの先生がものすごい

超スパルタ。

著者が美大受験を目指して通っていた絵画教室の先生ですが、

とにかく方針は

「描け!」「描け!」「描け!」

問答無用!

教室では竹刀をふりかざし、「下手くそーーーっ!!!」と怒鳴りつけます。

いや、ほんとに読んでいると、強烈に恐ろしい先生です。

半分ヤ○ザではないかと思えるような先生です。

絵の先生なのに、こんな先生が本当にいるのか・・・・というくらいの先生なのです。

運動部になら、こんな先生はいそうですが、

絵の先生です。。。。

しかし、そういえば、自分が振り返ってみると、恐いスパルタ先生というのが実は印象に残っているのですね。

今まで出会った印象深いスパルタ先生を思い出してみると・・・・

すみません、少し脱線いたしますが、私にもそういえば、超スパルタだったけれど、

恐いだけではなかったこんな先生がいました。

中学の時の英語の先生、超恐い「鬼の〇〇(苗字)」と呼ばれていた女先生なのですが、

毎回授業の最初に一列づつ生徒を前から立たせ、動詞の活用形を延々と空で言わせました。

「be am is are was were been become became became begin began begun…」

途中で少しでもつまづいたらそこで即終わり「ハイ、次っ!」

と後ろの生徒がすっくと立ち、

また延々と「be am is are…」と始めます。

これをつまづかずに最初から最後の動詞まで言えるまで一人づつ、毎日続けさせられました。

恐怖の日々でした。

約40年たった今でもこの動詞の活用形、途中までは言えるからスゴイです。

ただ恐いだけではない、本当の師の在り方

その時は恐くてもう、授業がいやでいやでしょうがなかったんですが、でも、後から思い出してみればそれだけ真剣に、徹底的に基礎を身につけさせようと、関わって教えてくださっていたのです。

その英語の先生、その学年での最後の授業の時間は

サイモン&ガーファンクルの「明日に架ける橋」を英語と日本語の歌詞を渡してくれて

曲をカセットテープから流して覚えさせてくれました。

(YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=k0WU1ePzhOIより)

今聞いてると、なんだか泣けてきます。

この時に初めて聞いたのですが、いい曲だなぁと感動しました。

『明日に架ける橋』といえばこの「鬼の○○」先生です。

今思い出しても、恐かったけれど、いい先生だったんだなぁと思います。

人に物を教える・・・人を導くって責任がある・・・すごいことだと思います。

この「かくかくしかじか」の著者東村アキコさんの、スパルタ先生も、読んでいるとかなり自己中ではあったかもしれませんが、物事の王道を行くには基礎が大事・・・それだけ真剣に生徒に対峙し、その生徒に本当の実力をつけさせるために、本当に真剣だった。

「自分の教えること」に対して、それだけ責任をもっていたからこそ無茶なこともできた。

著者の人生に本当に深く影響を与えた先生だった、、、

先生の中の先生だったのだと思いました。

著者とこの絵の先生の関わりは、著者が美大に受かったその後も続くのですが、、、

先生が著者に対して望む道と、著者本人が望む道が違ってきた・・・

そこからが読んでいてもとても心苦しいところです。。。伝わってきます。。。

本棚にずっと残しておきたい作品の一つです

著者自身が過ごした若かりし時代を

その時の想いや大きく影響を与えた先生との関わりを

著者も真摯に自分と向き合って描いています。

ただの「漫画」ではない、しっかりと絵の基礎を勉強されている、著者から描き出される気持ちの描写が素晴らしい、心に染みる作品です。

最後のクライマックスのシーンでは、、、

どっと涙が流れます。

「かくかくしかじか」

東村 アキコ 著

コミック1~5

出版:集英社

ここまでお読みくださり、ありがとうございます。